Anreize für netzdienliches Verhalten von Photovoltaikanlagen

Photovoltaik- und Batteriespeicher sind zentrale Elemente der Energiewende – sie stellen das Stromnetz aber auch vor neue Herausforderungen. Forschende des Labors für Photovoltaiksysteme untersuchen, wie Batteriesysteme künftig nicht nur den Eigenverbrauch optimieren, sondern aktiv zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen können.

Weniger Netzbelastung, mehr Effizienz: Ein neues Anreizmodell für PV-Anlagen

Photovoltaik und Batteriespeicher erleben derzeit einen rasanten Ausbau – eine positive Entwicklung für die Energiewende. Gleichzeitig bringen sie das Stromnetz zunehmend unter Druck. Obwohl Batterien grundsätzlich helfen könnten, Netzspitzen zu glätten, fehlen vielerorts wirksame Anreize: Sie werden meist allein zur Eigenverbrauchsoptimierung eingesetzt, nicht jedoch zur Netzstützung.

Ein Forschungsteam des Labors für Photovoltaiksysteme der BFH hat deshalb einen neuen Ansatz entwickelt: Betreiber*innen von PV-Anlagen sollen freiwillig ihre maximale Einspeiseleistung begrenzen dürfen — und im Gegenzug anteilig an den eingesparten Netz-kosten beteiligt werden. Dieses Modell verspricht, Netzentlastung und Energieertrag zu vereinen sowie den Netzausbau effizienter und nachhaltiger zu gestalten.

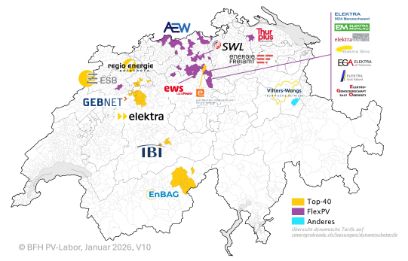

Bisherige Anreize für netzdienliches Verhalten in der Schweiz

Top-40

Der Netzbetreiber zahlt 8% mehr für den Solarstrom, wenn sichergestellt wird, dass die PV-Anlage nie mehr als 60% ihrer DC-Nennleistung ins Netz einspeist. Das kann mit einer guten Eigenverbrauchsregelung unterstützt mit einer Drosselung der PV-Anlage erfolgen, oder mit einem Batteriespeicher. Alternativ kann auch der Wechselrichter auf nur 60% der Modulleistung dimensioniert werden, dann gehen aber bis zu ca. 6% des Energieertrags verloren.

FlexPV

FlexPV funktioniert ähnlich wie TOP-40, jedoch mit zwei Unterschieden:

- Es wird ein fixer Betrag pro eingespeiste kWh vergütet, nicht ein Prozentsatz des Marktpreises.

- Es gibt verschiedene Untervarianten, z. B. FlexPV50 oder FlexPV60. Bei FlexPV60 dürfen max. 60% der DC-Leistung eingespeist werden, analog zu TOP-40.

Anderes

Unter «anderes» sind in der Karte beispielsweise Gemeinden aufgeführt, die einen pauschalen Betrag an ein System zahlen, das sich im Gegenzug netzfreundlicher verhält.

Vorschlag PV-Labor BFH

Photovoltaik-Anlagen werden mit einer einmaligen Zahlung dafür entschädigt, dass sie sich über ihre Lebensdauer verpflichten, eine begrenzte Netzanschlusskapazität einzuhalten. Das Modell sieht vor, dass die Zahlung umso höher wird, je stärker sich die PV-Anlage einschränken lässt und damit das Netz entlastet.

Dynamische Tarife

Die dynamischen Tarife beziehen sich in der Schweiz bisher auf die Netztarife, nicht auf die Energie. Das heisst, dass sie nicht für PV-Anlagen relevant sind, sondern für die Verbraucher. Die dynamischen Tarife werden jedoch so gestaltet, dass sie immer bei einem Solarstromüberschuss tief sind, und bei Verbrauchsspitzen hoch. Dynamische Tarife schaffen damit einen Anreiz, möglichst viel Solarstrom zu brauchen, insb. dann, wenn es grosse Überschüsse gibt. Damit kann der Netzbetreiber sein Netz zwar nicht direkt schwächer dimensionieren, er kommt jedoch seltener zu angespannten Situationen.

Dynamische Tarife helfen insbesondere, Angebot und Nachfrage im Strommarkt besser zusammenzubringen. Ein dynamischer Tarif hilft jedoch nicht, den Anschluss einer PV-Anlage geringer zu dimensionieren. Deshalb werden dynamische Tarife auf dieser Karte nicht mehr aufgeführt. Weitere Informationen zu dynamischen Tarifen finden sich auf:

Dynamische Zeiten HT/NT

Ähnlich wie die dynamischen Tarife bieten die dynamischen Zeiten Anreize, Strom möglichst zu den Zeiten zu brauchen, wenn es Solarstrom-Überschüsse gibt. Die Dynamik ist dabei typischerweise geringer als bei dynamischen Zeiten, sprich die Anreize für eine Verhaltensänderung sind geringer. Dafür berufen sich die dynamischen Zeiten stärker auf ein bereits bestehendes System (Doppeltarif) und sind deshalb potenziell einfacher implementierbar. Auch dynamische Zeiten ermöglichen nicht die Reduktion der Netzanschlussleistung und werden deshalb auf dieser Karte nicht aufgeführt.

Netz-, system- oder marktdienlich?

Netzdienlich

Unter «Netzdienlichkeit» versteht man ein Verhalten, das die Überlastung von Kabel oder Transformatoren verhindert. Typischerweise sind dies lokale Phänomene, die nur lokal gelöst werden können. Eine einzige Grenzwertüberschreitung kann bereits dazu führen, dass Schäden an Netz oder bei Endkunden auftreten. Tarifliche Anreize führen deshalb nicht unbedingt zu einem netzdienlichen verhalten, denn sie verhindern keine Extremszenarien.

Systemdienlich

«Systemdienlich» bezieht sich darauf, dass Anlagen das europäische Verbundnetz unterstützen. Dies heisst insbesondere, dass sie sogenannte «Systemdienstleistungen» erbringen können. Darunter fallen insbesondere Primär-, Sekundär- und Tertiärregelleistung. Diese Regelleistungen sind die bewusste Anpassung einer Produktion oder eines Verbrauchs, um ein Ungleichgewicht im Stromnetz (also zu viel Produktion oder zu viel Verbrauch) auszugleichen.

Marktdienlich

As «marktdienlich» wiederum können Anlagen bezeichnet werden, die sich aktiv oder unterstützend am Strommarkt beteiligen können. Dazu benötigen sie insbesondere «Flexibilität». Damit ist die Eigenschaft gemeint, Leistung und Energie nicht zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit aufgrund der Sonneneinstrahlung, sondern zu einem anderen, späteren Zeitpunkt einzuspeisen.