- Story

Standardisiert versus individuell: Frauen im Fokus der Sportphysiotherapie

26.09.2025 Immer mehr Frauen sind im Breiten-, Leistungs- und Spitzensport aktiv. Damit wächst der Bedarf an geschlechtsspezifischer physiotherapeutischer Betreuung. Wie können Physiotherapeut*innen das Wissen aus Forschung und Praxis nutzen, um Sportlerinnen individuell zu begleiten?

Das Wichtigste in Kürze

- Die Auseinandersetzung der Forschung mit dem Thema «Frauen im Sport» nimmt zu, doch der Transfer in die Praxis bleibt lückenhaft.

- Physiotherapeut*innen sollten ihr Wissen zu geschlechtsspezifischen Aspekten in der Betreuung von aktiv sportlichen Frauen erweitern.

- Eine personzentrierte Praxis bedeutet, dass die Voraussetzungen, Ziele und Werte der sportlich aktiven Frau im Mittelpunkt stehen.

In den letzten Jahrzehnten nahm die Beteiligung von Mädchen und Frauen im Sport auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene exponentiell zu. An den Olympischen Spielen in Paris 2024 betrug der Anteil an teilnehmenden Athletinnen zum ersten Mal 50 Prozent. Der Anstieg hat die Forschung dazu bewegt, sich gezielt mit den spezifischen Voraussetzungen des weiblichen Geschlechts auseinanderzusetzen. So sollen optimale Trainingsbedingungen geschaffen werden, um langfristig die Gesundheit und den sportlichen Erfolg von Frauen im Breiten- bis hin zum Spitzensport zu fördern.

Fokus Frau in der Sportphysiotherapie

Trotz des vielversprechenden Trends hin zu mehr geschlechtsspezifischer Forschung im Bereich der Physiotherapie und des Sports, werden die daraus gewonnenen Erkenntnisse bei der Planung und Ausführung der physiotherapeutischen Behandlung weiterhin vernachlässigt. Dieser unspezifische Denkprozess lässt sich einerseits auf den mangelnden Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis zurückführen (Brown N. & Knight C.J., 2021) und andererseits auf inkongruente Forschungsergebnisse (Peterse E. & Bolling C., 2025). Es stellt sich daher die Frage: Sollen Physiotherapeut*innen ihre Behandlung geschlechtsspezifisch anpassen und sich dieses Wissen aneignen?

Personzentrierte Praxis in der Physiotherapie

Ja, denn der weltweit zunehmende Ruf nach personzentrierter Versorgung verlangt von Therapeut*innen, Menschen als Individuen wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse, Werte sowie ihren Lebenskontext in den Mittelpunkt therapeutischer Entscheidungen zu stellen.

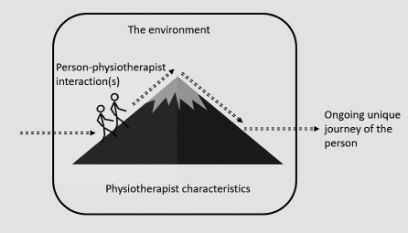

Killingback et al. (2022) beschreiben dafür vier zentrale Bausteine. Neben den «Eigenschaften» der Physiotherapeut*innen (Fachwissen, Reflexionsfähigkeit, persönliche Haltung etc.) und den «Interaktionen» zwischen Therapeut*in und Patient*in (Beziehung, Entscheidungsfindung und Förderung von Selbstmanagement) gehören auch die «Umgebung» (Kultur und Praxisbedingungen) sowie die «Individualität» der Patient*innen (Ziele, Werte, Erfahrungen und Voraussetzungen) dazu. In der Grafik wird die individuelle, fortlaufende Reise der Patient*innen dargestellt, die über die Behandlungszeit hinausgeht. Die Eigenschaften der Physiotherapeut*innen prägen den Weg der Patient*innen, die mit ihnen zusammen den Berg erklimmen. Die kontinuierlichen Interaktionen zwischen den beiden tragen wesentlich zum Therapieerfolg und zu einer partnerschaftlichen Beziehung bei.

Förderung des Selbstmanagements in der Sportphysiotherapie

Die Unterschiede des biologischen Geschlechts und die hormonellen Fluktuationen innerhalb des Menstruationszyklus können sich auf viele Aspekte der aktiven Sportlerin auswirken. Dazu zählen die Leistungsfähigkeit, die Trainierbarkeit, die Körperzusammensetzung, die Verletzungsprävention, die Verletzungsmuster und die Rehabilitation nach Krankheit oder Unfall.

Um den individuellen Voraussetzungen der Sportlerinnen gerecht zu werden, sollten Therapeut*innen die verschiedenen Dimensionen eines effektiven Selbstmanagements erfassen und in die Auswahl ihrer therapeutischen Massnahmen einbeziehen (Hutting N. et al., 2022). Mit Selbstmanagement ist die Fähigkeit der Patient*innen gemeint, sich aktiv an ihrer Behandlung und Rehabilitation zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Neben den physiologischen Dimensionen, wie beispielsweise das biologische Geschlecht, haben auch kulturelle und psychologische Faktoren einen Einfluss auf die unterschiedliche Ausprägung der einzelnen Dimensionen. Zu den Bereichen des Selbstmanagement gehören unter anderem das Ausdrücken von Bedürfnissen (Expressing Needs), Kognition und Vorstellungen (Cognition and Conceptions), Akzeptanz (Acceptance), der Umgang mit Emotionen (Emotions), der Lebensstil (Lifestyle) sowie der Umgang mit Problemen (Dealing with problems) – neben vielen weiteren.

Standardisiert versus individuell?

Standardisierte Protokolle, Präventionsprogramme und Best-Practice-Guidelines haben zum Ziel, Therapieprozesse zu vereinheitlichen und eine hohe Behandlungsqualität zu gewährleisten. Viele dieser Konzepte basieren jedoch auf Forschungsstudien mit männlichen Probanden oder berücksichtigen geschlechtsspezifische Merkmale von Frauen nicht ausreichend. Ein Blick auf die verschiedenen Dimensionen zeigt jedoch, dass auch bei Standards ein Bedarf an «Individualisierung» vorhanden ist.

Bedeutung für die Praxis

Es geht nicht darum, Frauen und Männer miteinander zu vergleichen. Vielmehr sollte die Anerkennung des Individuums im Fokus stehen. Es ist wichtig, Physiotherapeut*innen über geschlechtsspezifische Unterschiede und deren Auswirkungen auf sportlich aktive Frauen respektive Mädchen aufzuklären. Dazu gehört auch, aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse gezielt in die Praxis zu transferieren. Auf diese Weise kann der physiotherapeutische Denkprozess geschärft und Interventionen ganzheitlich sowie bedarfsgerecht angepasst werden. Dies trägt nicht nur zur Sensibilisierung und Professionalisierung des Umfelds von Sportlerinnen bei, sondern hilft auch dabei, das Versäumnis der vergangenen Jahrzehnte – die mangelnde Einbeziehung von Frauen in die Forschung – aktiv aufzuarbeiten.

Autorin

Referenzen

Personzentrierte Gesundheitsversorgung – Notwendigkeit oder Ideal?

Personzentrierte Versorgung stellt die individuellen Bedürfnisse, Werte und Lebensumstände der Patient*innen ins Zentrum medizinischer Entscheidungen. Sie gilt als Schlüssel zu einer menschlicheren, wirksameren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung, doch der Weg dorthin ist komplex. Zwischen Idealbild und Alltagspraxis gilt es, Chancen und Hürden realistisch abzuwägen: Wie lassen sich Strukturen, Abläufe und Haltungen verändern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Unsere Beiträge zeigen anhand konkreter Projekte, wo dies bereits gelingt, welche Stolpersteine es noch zu überwinden gilt und welche Schritte nötig sind, um Person-centered Care im Gesundheitswesen zu verankern.