- Story

Naturgefahren: die Herausforderungen annehmen

16.06.2025 Wegen dem Klimawandel ist auch die Schweiz vermehrt von Naturgefahren mit grossem Schadenpotenzial bedroht. Der Schutz der Bevölkerung und der Infrastrukturen vor Überschwemmungen, Steinschlag, Murgang, Trockenheit und Erdbeben erfordert Expertise aus verschiedenen Bereichen. Die BFH entwickelt innovative Lösungen und vermittelt dem Ingenieurnachwuchs das nötige Know-how sowie die Fähigkeit, ganzheitliche Lösungen zu planen und zu realisieren.

Das Wichtigste in Kürze

- Erdbeben, Hitze, Überschwemmungen, Steinschlag und andere Naturgefahren bedrohen auch in der Schweiz zunehmend Menschen und Sachwerte.

- Die BFH verfügt über hohe Kompetenzen und viel Erfahrung im Umgang mit den Risiken – zum Beispiel am Institut für Infrastruktur und Umwelt oder in der Forschungsgruppe Erdbebeningenieurwesen am Institut für Holzbau.

- Das Wissen fliesst in die Aus- und Weiterbildung ein, ermöglicht die Entwicklung innovativer Schutzmassnahmen und trägt dazu bei, dass sich die Gesellschaft optimal auf zukünftige Ereignisse vorbereiten kann.

41 Liter pro Quadratmeter in 10 Minuten: Die Regenmengen im Gewitter vom 11. Juni 2018 in Lausanne waren für die Schweiz ein neuer Rekord und verursachten Millionenschäden. Oder Gondo (VS), 14. Oktober 2000: Nach extremen Niederschlägen riss ein Murgang im Bergdorf 13 Menschen in den Tod. Oder Genf, 7. Juli 2015: Die gemessenen 39,7° C waren ein neuer Höchstwert für die Alpennordseite der Schweiz, der Sommer fast so heiss wie jener von 2003, der rund 1000 Hitzetote forderte. Extreme Wetterereignisse haben sich in den letzten Jahren gehäuft. Die Wissenschaft ist sich sicher: Das ist eine Folge der Klimaerwärmung. Die Schweiz muss sich an Hitze, Dürre, Extremniederschläge, Hochwasser, Steinschlag und Schlammlawinen anpassen und schützen. Gefährdet sind Menschen und Infrastrukturen: Jedes sechste Wohnhaus befindet sich gemäss einer Erhebung der Zürcher Kantonalbank in einer von Naturgefahren bedrohten Zone, jedes 125. Wohngebäude sogar in einer «roten Zone».

Kompetenzzentrum für Naturgefahren

Die BFH verfügt mit dem Institut für Infrastruktur und Umwelt IIU über ein Kompetenzzentrum für den Umgang mit Naturgefahren. Im Wasserbaulabor in Burgdorf kann sie Fliessgewässer kleinmassstäblich nachbauen und Schutz- und Revitalisierungsmassnahmen experimentell analysieren. Hier wurden zum Beispiel die möglichen Folgen eines Murgangs im Einzugsgebiet der Emme bei Schangnau untersucht. Derzeit läuft ein Versuch, um Massnahmen für den Rückhalt grosser Wassermassen im Gelände zu prüfen.

«Naturgefahren sind auch in der Ingenieurausbildung viel präsenter als vor 20 Jahren», sagt die Leiterin IIU Jolanda Jenzer Althaus. Im Bachelorstudium Bauingenieur*in lernen Studierende den Umgang mit Schutzmassnahmen und erhalten Einblick in neue Konzepte wie die Schwammstadt. Dabei geht es darum, Regenwasser nicht einfach wie früher rasch abzuleiten, sondern zurückzuhalten und lokal versickern zu lassen. Dazu müssen verschiedene Fachbereiche zusammenarbeiten, zum Beispiel Stadtplanung, Architektur, Siedlungsentwässerung, Wasserwirtschaft und Umweltwissenschaften. «Der Umgang mit Naturgefahren erfordert vielfältige Kompetenzen und ein gemeinsames Verständnis», sagt Pierre Queloz, der Verantwortliche für das Profil Civil Engineering im Studiengang MSc in Engineering.

Neue Ansätze gegen Hitze und Überschwemmungen

Interdisziplinäres Denken und Planen prägt auch Weiterbildungsangebote der BFH wie das CAS Kühlen urbaner Räume. Er vermittelt, wie mit der guten Gestaltung von Siedlungsstrukturen, Gebäuden und Oberflächen Wärmestrahlung reflektiert, Beschattung gefördert, Luftzirkulation gewährleistet und Regenwasser gesammelt und lokal versickert oder verdunstet werden kann. Dadurch wird nicht nur die Hitzeentwicklung, sondern auch das Risiko von Überschwemmungen gesenkt. Ganzheitliche Ansätze wie die Schwammstadt verbessern zwar den Schutz vor Naturgefahren, aber Pierre Queloz dämpft zu hohe Erwartungen: «Wir müssen Erfahrungen sammeln und erforschen, was im Zukünftigen Klima wirksam und vor allem resilient ist.» Naturgefahren seien nicht nur eine technische, sondern auch eine gesellschaftliche Herausforderung: «Schutzmassnahmen sind teuer, und vermutlich wird man auch Gebiete umnutzen müssen.»

Die Gefahr kommt von oben…

Auch von den topografischen Eigenheiten des Landes gehen Gefahren aus, die durch die Klimaerwärmung verstärkt werden. Zum Beispiel das Auftauen des Permafrosts, der zerklüftete Felswände und instabile Hänge stabilisiert. Immer mehr Gebiete sind daher von Steinschlag oder Bergstürzen bedroht. «Die Risiken kennen wir gut, sie werden mit Gefahrenkarten in der Schweiz flächendeckend beurteilt», sagt Katharina Schwarz-Platzer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am IIU und Expertin für Steinschlagschutznetze. Die BFH ist im Auftrag des Bundes verantwortlich für die Prüfung von Steinschlagschutznetzen und beurteilt, ob sie den Qualitätsanforderungen der Schweiz genügen. Ihr Know-how fliesst auch in die Weiterentwicklung von Schutzmassnahmen mit Wirtschaftspartnern ein. «In den letzten 30 Jahren gab es viele Fortschritte, aber es braucht noch weitere Verbesserungen», sagt Katharina Schwarz-Platzer. Sie wird ihre neusten Erkenntnisse im Juni 2026 an einer Konferenz in Wien mit Fachleuten aus dem In- und Ausland teilen.

… und lauert im Untergrund

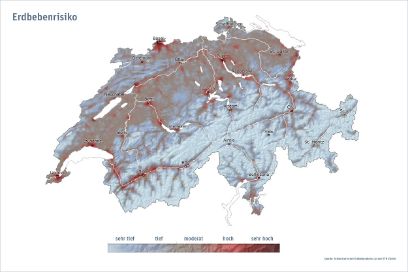

Die Naturgefahr mit dem höchsten Schadenpotenzial in der dicht bebauten Schweiz sind Erdbeben. Wegen ihrer Seltenheit werden sie oft unterschätzt. «Seit dem letzten gravierenden Ereignis 1946 im Wallis hat man viel auf schlechtem Baugrund und ohne Beachtung der Erdbebensicherheit gebaut», sagt Martin Geiser, Professor für Erdbebeningenieurwesen an der BFH. Seit 2003 sind moderne Baunormen in Kraft. Der Nachholbedarf im Bereich Holzbau ist jedoch gross. Deshalb erarbeitet eine Forschungsgruppe der BFH unter Leitung von Martin Geiser derzeit Grundlagen, damit die Umsetzung der Erdbebenschutzmassnahmen im Holzbau baustoffgerechter und effizienter wird.

Die BFH ist heute schweizweit führend beim Thema Erdbebensicherheit von Holzbauten und mit allen relevanten Stellen des Bundes, der Fach- und Berufsorganisationen vernetzt. Ihr Know-how fliesst beispielsweise in Fachpublikationen der Baubranche ein. Daneben entwickelt sie zusammen mit Wirtschaftspartnern Bauteile und -methoden für erdbebensichere Holzbauten wie die patentierte, hochduktile Verbindung «Duktiplex» zur Verankerung von Holzkonstruktionen auf Betonfundamenten. Schliesslich vermittelt die BFH ihr Wissen nicht nur ihren Studierenden, sondern auch im Rahmen von Fachtagungen und im Weiterbildungskurs «Erdbebengerechte Holzbauten».