- Story

Zugang zur Sozialhilfe: Überraschend grosse kantonale Unterschiede

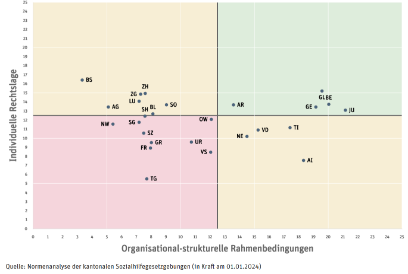

05.05.2025 Ob und wie viel Sozialhilfe jemand erhält, ist in der Schweiz Sache der Kantone. Pascal Coullery und Melanie Studer haben die kantonalen Sozialhilfegesetze und -strukturen analysiert und verglichen. Das Ausmass der Unterschiede hat sie überrascht. Im Interview erklären sie, wieso.

Das Wichtigste in Kürze

-

Die Unterschiede der kantonalen Sozialhilfegesetze sind unerwartet gross.

-

Forschende der Berner Fachhochschule BFH und der Hochschule Luzern HSLU haben die Gesetze der 26 Kantone untersucht, inwieweit sie Normen enthalten, die den Bezug von Sozialhilfe fördern oder behindern.

-

Die Unterschiede sind so gross, dass gemäss den Forschenden Massnahmen zu einer verstärkten Harmonisierung in Betracht gezogen werden sollten.

Die Sozialhilfe ist in der Schweiz kantonal geregelt. Was bringt das mit sich?

Pascal Coullery: Die Bundesverfassung gibt nur das Ziel vor: Die Kantone müssen Sozialhilfesysteme anbieten, welche die Existenz von Personen in finanziellen Notlagen sichern. Der Weg zu diesem Ziel ist aber ihnen überlassen. Die Umsetzung unterscheidet sich deshalb auch sehr stark.

Melanie Studer: Aus den bundesrechtlichen Vorgaben ergibt sich beispielsweise nichts zur Höhe der Leistungen. Die Bundesverfassung garantiert ein absolutes Minimum, jedoch ist gemeinhin anerkannt, dass Sozialhilfe mehr leisten sollte, als das nackte Überleben zu sichern. Wie viel mehr ist den Kantonen aber offengelassen.

In welcher Hinsicht können sich die kantonalen Systeme denn unterscheiden?

Studer: Die Höhe der Leistungen ist unterschiedlich, auch die Frage, ab wann jemand Anspruch auf Sozialhilfe hat. Hat man zum Beispiel Anrecht auf einen geschützten Vermögensfreibetrag? Gewisse kantonale Gesetze erwähnen ihn gar nicht. Eine Person hat in dem Fall erst Anspruch auf Sozialhilfe, wenn der Kontostand Null ist. In anderen Kantonen sind bis zu CHF 8'000 Vermögen zulässig. Dies sind Aspekte, die wir auf der individuellen Ebene untersucht und verortet haben.

Coullery: Genau, wir unterscheiden in unserem Forschungsprojekt zwischen einer individuellen Ebene, wo es in erster Linie um Rechte und Pflichten geht, und einer Umsetzungs- und Vollzugsebene. Dort gibt es ebenfalls grosse Unterschiede. Es gibt Kantone, in denen die Gemeinden nicht verpflichtet sind, einen professionellen Sozialdienst zu führen. In einigen Kantonen entscheiden politische Behörden – der Gemeinderat oder eine politische Kommission – anstelle eines fachlichen Sozialdiensts über die Leistungen.

Wir gehen davon aus, dass es eine Auswirkung hat, ob eine bedürftige Person die Sozialhilfe bei dem ihr bekannten Gemeindeschreiber beantragen muss oder sich an einen professionellen Sozialdienst wenden kann.

Wir wollten herausfinden, welche Faktoren in den Gesetzen den Bezug von Sozialhilfe fördern oder hindern können.

Welche Auswirkungen hat es, wenn Menschen, die eigentlich Anspruch auf Sozialhilfe hätten, diesen nicht geltend machen?

Studer: Es kann dazu führen, dass sich die Armut verfestigt, die mit diesen Leistungen ja bekämpft oder gelindert werden sollte, dass prekäre Situationen noch prekärer werden. Dies führt in der Tendenz dazu, dass die volkswirtschaftlichen Kosten insgesamt steigen, weil die Gesundheitsausgaben steigen oder weil Bildungsangebote nicht in Anspruch genommen werden.

Coullery: Wenn die Eltern aufgrund der finanziellen Einschränkungen ein geringeres soziales Netz haben, kann dies beispielsweise dazu führen, dass ihre Kinder Mühe haben, in der Nähe eine Lehrstelle zu finden. Dies läuft ja noch immer häufig über Beziehungen. So kann Armut vererbt und verfestigt werden.

In Ihrem mehrjährigen SNF-Projekt gehen Sie diesem Thema nun nach. Was ist das Ziel Ihrer Studie?

Coullery: Ein wichtiges Ziel war, die Vergleichbarkeit der kantonalen Sozialhilfegesetze hinzubekommen. Wir wollten herausfinden, welche Faktoren, die in den Gesetzen angelegt sind, den Bezug beziehungsweise den Nichtbezug von Sozialhilfe fördern oder hindern können. Dazu brauchten wir eine Art Analyseraster, das wir auf die verschiedenen kantonalen Gesetzgebungen anwenden konnten.

Methodisches Vorgehen

Das Projektteam traf unter Beizug von Fachliteratur Annahmen darüber, welche Faktoren förderlich oder hinderlich für die Inanspruchnahme des Rechts auf Sozialhilfe wirken. Auf diese Faktoren hin wurden die kantonalen Gesetze untersucht und mittels Bepunktung bewertet.

Beispiele für förderlich ausgestaltete Faktoren:

- Klar umgrenzte Pflichten.

- Grosszügige Vermögensfreibeträge.

- Gewisse räumliche und persönliche Distanz zu den Personen, die über den Anspruch entscheiden.

Beispiel für hinderlich ausgestaltete Faktor:

- Durchsetzung allfälliger Pflichten mittels übermässiger Sanktionen.

- Rückerstattung von Sozialhilfebezügen aus späteren Erwerbseinkommen.

- Politische Behörden entscheiden über die Sozialhilfe

Ob sich die kantonalen Unterschiede auch in höheren bzw. tieferen Nichtbezugsquoten niederschlagen, wird in der Studie nicht untersucht.

Nun ist die Gesetzesanalyse abgeschlossen und die Resultate liegen vor . Sie zeigen, wo die einzelnen Kantone stehen. Gab es Überraschungen?

Coullery: Wir hatten Unterschiede erwartet. Aber vom Ausmass wurden wir überrascht. Auf der Vollzugsebene gibt es eine riesige Varianz: Es gibt Kantone, die alles zentralisieren, während andere die Sozialhilfe vollkommen an die Gemeinden auslagern. Auf dieser Ebene gibt es auch keine nationalen Vorgaben oder Richtlinien. Auf der individuellen Ebene sind die Kantone näher beieinander. Wir gehen davon aus, dass hier die SKOS-Richtlinien harmonisierend wirken – aber auf tiefem Niveau.

Studer: Dass diese Harmonisierung auf einem tiefen Niveau stattfindet, hatten wir so nicht erwartet. Überrascht hat mich auch, in wie vielen Kantonen die Sozialhilfe tatsächlich noch vollständig kommunalisiert ist und politische Behörden über die Leistungen der Sozialhilfe entscheiden.

Es gibt Kantone, die alles zentralisieren, während andere die Sozialhilfe vollkommen an die Gemeinden auslagern.

Welche Faktoren sind es, die diese grossen Unterschiede tatsächlich ausmachen?

Studer: Auf der organisational-strukturellen Ebene ist es die Frage, wie stark die Sozialhilfe «Sache der Gemeinden» ist: Wie stark tragen die Gemeinden die Finanzierung; fällen politische Behörden die Entscheidungen; wie frei sind die Gemeinden bei der Ausgestaltung der Vollzugsstrukturen?

Coullery: Auf der individuellen Ebene ist es schwieriger. Hier ist das Verfahren prägend: Viele Kantone führten in den letzten Jahren Sozialinspektionen ein. Das hat eine abschreckende Wirkung.

Aus juristischer Sicht stellt sich die Frage, inwiefern diese grossen Unterschiede verfassungsrechtlich vertretbar sind.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie nun aus den Resultaten?

Coullery: Die Varianz ist so gross, dass man Massnahmen zu einer verstärkten Harmonisierung in Betracht ziehen sollte. Die föderalistische Vielfalt ergibt in der wirtschaftlichen Sozialhilfe keinen Sinn: Es geht einfach um existenzsichernde Leistungen. Hier müsste es mehr Konsens über eine Minimalausstattung geben. Das ist eine Herausforderung für die einzelnen Kantone, aber auch der Bund wird sich die Frage stellen müssen, inwiefern es sozialpolitisch vertretbar ist, dass es solch grosse Unterschiede gibt.

Studer: Aus juristischer Sicht stellt sich auch die Frage, inwiefern dies verfassungsrechtlich vertretbar ist. Bräuchte es nicht Strukturen und Prozesse, welche die Inanspruchnahme des Rechts auf existenzsichernde Leistungen ermöglichen statt erschweren? Wo genau man nachbessern müsste, wird die nächste Projektphase noch konkreter zeigen.

Wie gehen Sie weiter vor?

Coullery: Als nächstes analysieren wir Dokumente, die keine «Rechtsqualität» haben, aber viel zur Umsetzungspraxis aussagen. Beispielsweise Gerichtsurteile oder Weisungen von Sozialdiensten, die sich mit dem Ermessensspielraum befassen. Das machen wir in drei Fokuskantonen: Bern, Luzern und Fribourg. In diesen führen wir auch Interviews mit Sozialdiensten, mit NGOs und Betroffenen, und zwar sowohl mit Personen, die Sozialhilfe beziehen, als auch mit jenen, die trotz Anspruch keine Sozialhilfe beziehen. Dies soll uns helfen, das Bild der Normenanalyse mit Aspekten aus der gelebten Praxis zu vervollständigen.

Studer: Auf dieser Basis möchten wir zeigen können, in welche Richtung die Kantone sich entwickeln könnten und Handlungsempfehlungen formulieren.