- Story

Viszerale Adipositas messen und ganzheitlich behandeln

22.10.2025 Die viszerale Adipositas betrifft nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch Haltung und Bewegung. Ein Projekt der BFH zeigt, wie funktionelle Beschwerden erkannt und in eine patientenzentrierte Versorgung integriert werden können.

Das Wichtigste in Kürze

-

Viszerale Adipositas erhöht nicht nur das metabolische Risiko, sondern beeinflusst auch Haltung und Bewegung – ein Aspekt, der bisher kaum erforscht wurde.

-

Viszerales Fett verändert Biomechanik und Körperhaltung; einfache Kennzahlen wie Waist-to-Height Ratio (WHtR) sind zuverlässige Prädiktoren, Bioelektrische-Impedanzanalyse-Messungen dagegen weniger eindeutig.

-

Klare, praxisnahe Empfehlungen helfen, funktionelle Risiken früh zu erkennen und personalisierte Therapien zu entwickeln.

Viszerale Adipositas, also eine Fettansammlung im Bauchraum, gilt als bedeutender Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere Stoffwechselstörungen. Doch die mechanischen Folgen für Haltung und Bewegung bleiben weitgehend unbeachtet. Dabei berichten betroffene Personen häufig über Haltungsbeschwerden, eingeschränkte Beweglichkeit und muskuläre Schmerzen.

Das Forschungsprojekt Haltung bei zentraler Adipositas der BFH untersucht, wie sich viszerales Fett auf die Körpermechanik auswirkt. Ziel ist es, funktionelle Risiken frühzeitig zu erkennen – als Teil einer patientenzentrierten Versorgung, die nicht nur Laborwerte, sondern auch Lebensqualität, Selbstwahrnehmung und individuelle Einschränkungen berücksichtigt.

Warum Haltung wichtig ist

Viele Gesundheitsfachpersonen beobachten bei Patient*innen mit viszeraler Adipositas typische Muster wie einen veränderten Gang oder einen nach vorne verlagerten Körperschwerpunkt. Häufig treten zudem ein Plattfuss oder eine X-Bein-Stellung der Knie auf. All dies führt zu einer unphysiologischen Belastung des Bewegungsapparats und kann chronische Beschwerden begünstigen.

Solche biomechanischen Veränderungen wirken sich nicht nur auf Mobilität und Schmerzempfinden, sondern auch auf Teilhabe und Lebensqualität aus – zentrale Aspekte einer ganzheitlichen Versorgung. Dennoch existieren bislang kaum Studien zu diesen Zusammenhängen. Das Projekt der BFH will diese Lücke schliessen und verfolgt dabei eine Perspektive, die funktionelle Einschränkungen als Teil des Krankheitsbilds versteht.

Ergebnisse und diagnostische Herausforderungen

Die bisherigen Ergebnisse zeigen: Menschen mit viszeraler Adipositas weisen spezifische Haltungs- und Gangrisiken auf. Weitere Forschung in grösseren und vielfältigeren Populationen ist notwendig, um diese Erkenntnisse zu validieren. Zugleich wird deutlich, wie uneinheitlich die Definition von viszeraler Adipositas ist. So empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), den Taillenumfang in der Mitte zwischen der untersten Rippe und dem Beckenkamm zu messen, während das US-amerikanische National Institutes of Health (NIH) die Höhe des Bauchnabels als Referenz angibt. Dabei gilt der Taillenumfang als zentraler Indikator für viszerale Adipositas in solchen Messungen. Ethnische Unterschiede erschweren eine standardisierte Beurteilung zusätzlich.

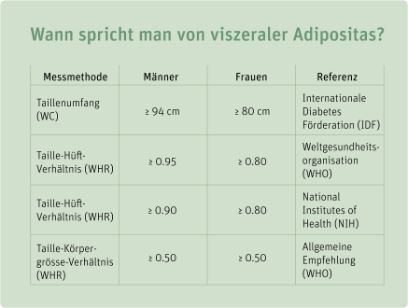

Obwohl CT und MRT als diagnostische Goldstandards gelten, sind sie für den klinischen Alltag unpraktikabel. Deshalb gewinnen anthropometrische Verfahren an Bedeutung (siehe Tabelle).

Besonders die Waist-to-Height Ratio (WHtR), also das Verhältnis von Taillenumfang zur Körpergrösse, hat sich als verlässlicher Indikator für viszerale Adipositas erwiesen. Werte über 0,5 gelten als kritisch. Im Gegensatz dazu zeigte die verbreitete Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA), bei der die elektrische Leitfähigkeit zur Schätzung des Körperfetts verwendet wird, deutliche Schwächen bei der Beurteilung des viszeralen Fettanteils. Ihre Anwendung, vor allem im Heimgebrauch, sollte daher kritisch hinterfragt werden.

Patientenzentrierung praktisch umgesetzt

Das Projekt der BFH orientiert sich an den Picker-Prinzipien der patientenzentrierten Versorgung. Es stellt die individuellen Bedürfnisse, Werte und funktionellen Einschränkungen der betroffenen Person ins Zentrum. Die Forschungsfragen sind direkt aus der Praxis entstanden: Patient*innen berichteten über Haltungsschmerzen, Bewegungseinschränkungen und eine sinkende Lebensqualität. Diese Symptome werden oft als nebensächlich abgetan, spielen für die Betroffenen aber eine zentrale Rolle im Alltag. Indem diese Erfahrungen systematisch aufgenommen und wissenschaftlich untersucht wurden, leistet das Projekt einen Beitrag zu einer Versorgung, die auf Augenhöhe stattfindet und funktionelle Aspekte nicht länger ignoriert.

Versorgung ganzheitlich denken

Was bedeutet das für die Praxis? Gesundheitsfachpersonen sind eingeladen, Haltung und Bewegung systematisch in die Anamnese und Therapieplanung einzubeziehen. Denn eine patientenzentrierte Versorgung endet nicht bei Blutwerten oder BMI. Sie fragt: Wie bewegt sich der Mensch? Was schränkt ihn ein? Und wie kann Therapie helfen, diese Einschränkungen zu überwinden? Wer die biomechanischen Folgen ernst nimmt, erkennt, dass viszerale Adipositas nicht nur eine Stoffwechselstörung ist. Sie ist eine funktionelle Herausforderung – und eine Chance, die Versorgung ganzheitlich und an den Bedürfnissen der Patient*innen ausgerichtet zu gestalten.

Referenzen

Personzentrierte Gesundheitsversorgung – Notwendigkeit oder Ideal?

Personzentrierte Versorgung stellt die individuellen Bedürfnisse, Werte und Lebensumstände der Patient*innen ins Zentrum medizinischer Entscheidungen. Sie gilt als Schlüssel zu einer menschlicheren, wirksameren und nachhaltigeren Gesundheitsversorgung, doch der Weg dorthin ist komplex. Zwischen Idealbild und Alltagspraxis gilt es, Chancen und Hürden realistisch abzuwägen: Wie lassen sich Strukturen, Abläufe und Haltungen verändern, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen? Unsere Beiträge zeigen anhand konkreter Projekte, wo dies bereits gelingt, welche Stolpersteine es noch zu überwinden gilt und welche Schritte nötig sind, um Person-centered Care im Gesundheitswesen zu verankern.